海岸带对台风的动力地貌响应研究新成果

华东师范大学河口海岸全国重点实验室汪亚平教授团队在极端气候事件影响下的潮滩动力地貌响应机制及其海岸带管理研究方面取得新进展。团队于2021年台风“烟花”期间在长江口南侧临港潮滩开展现场观测,揭示了多种潮滩地貌单元在极端事件下的动态响应规律,提出增强海岸带韧性的管理策略。相关成果以Hydrodynamic and geomorphological responses of tidal flats to extreme climate events为题发表于Journal of Hydrology期刊。

研究背景

潮滩作为海陆过渡带的关键生态系统,在生物多样性保护、海岸线稳定和防洪减灾中发挥重要作用。然而,全球气候变化导致极端天气事件(如台风)频发,潮滩的稳定性与生态功能面临严峻挑战。尽管已有研究关注潮滩的长期演变,但对台风期间潮滩动力地貌的短时响应机制仍缺乏系统性认识。尤其是在多种地貌单元共存的潮滩环境中,台风引发的沉积物再分配和植被破坏可能对海岸带的地貌演化和可持续管理产生深远影响。

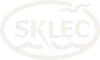

图1 研究区域与台风“烟花”路径:(a-b) 研究区域概览及台风“烟花”移动路径;(c) 台风中心风速及研究区域与台风中心的距离变化;(d) 临港潮滩卫星影像及RTK-GNSS测量点与水动力观测站位分布。观测日期/时段标注于(c)中。

研究结果

研究团队基于2021年台风“烟花”期间的高分辨率现场观测数据(包括无人机地貌测量、水文动力测量等),从空间上将临港潮滩划分为三个典型的地貌单元:植被遮蔽区(Zone 1)、植被区(Zone 2)和未充分发育沟槽区(Zone 3)。同时,潮滩地貌响应过程可以从时间上按照动力特征分为三个阶段(P1: 台风前;P2: 台风期间;P3: 台风后),将时空分布特征相结合,研究深入探索了整个台风影响期间潮滩动力地貌响应机制。

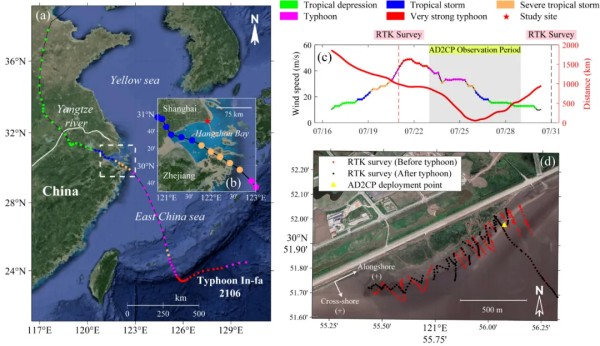

图2临港潮滩无人机正射影像:(a)台风前;(b)台风后。图中用不同颜色虚线标出了三个主要地貌单元。

研究指出,从空间上来看,台风事件后植被遮蔽区发生了显著的沉积物堆积;植被区受极端事件的影响,植被发生显著的破坏、倒伏现象;未充分发育沟槽区会在一次极端事件后发生显著的淤积,使得滩面平整化。

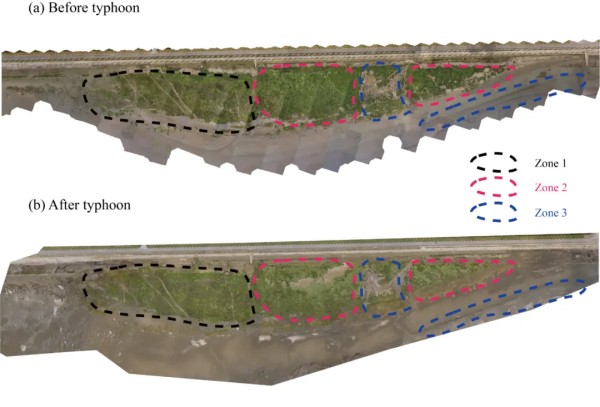

图3 台风期间水动力参数变化:(a)水位与风暴增水;(b)有效波高与峰值波周期;(c)波浪传播方向与方向分布;(d)水平流速与波浪轨道速度;(e)近底部流致与浪致剪切应力;(f)浪流联合剪切应力与沉积物侵蚀临界剪切应力。

从时间来看,沉积物的主要输运发生在台风前和台风期间,主要受风向和潮流方向共同控制。台风前期(P1)单位时间的净输送速度约为台风期间(P2)的一半,是台风后(P3)的五倍。

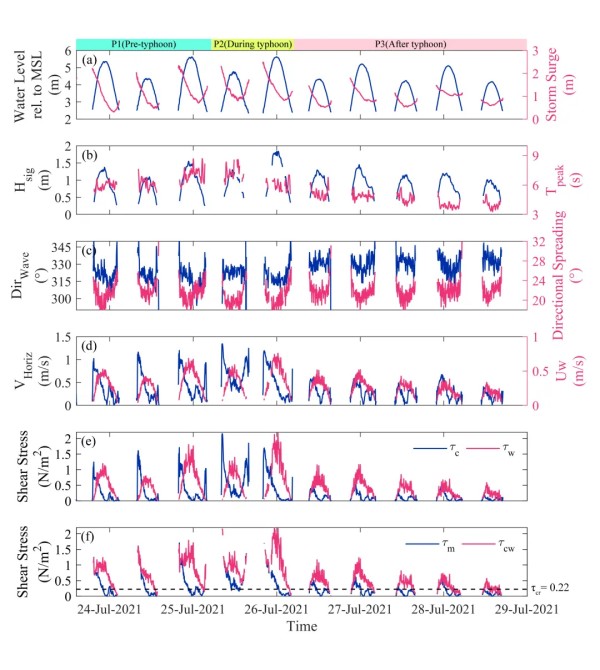

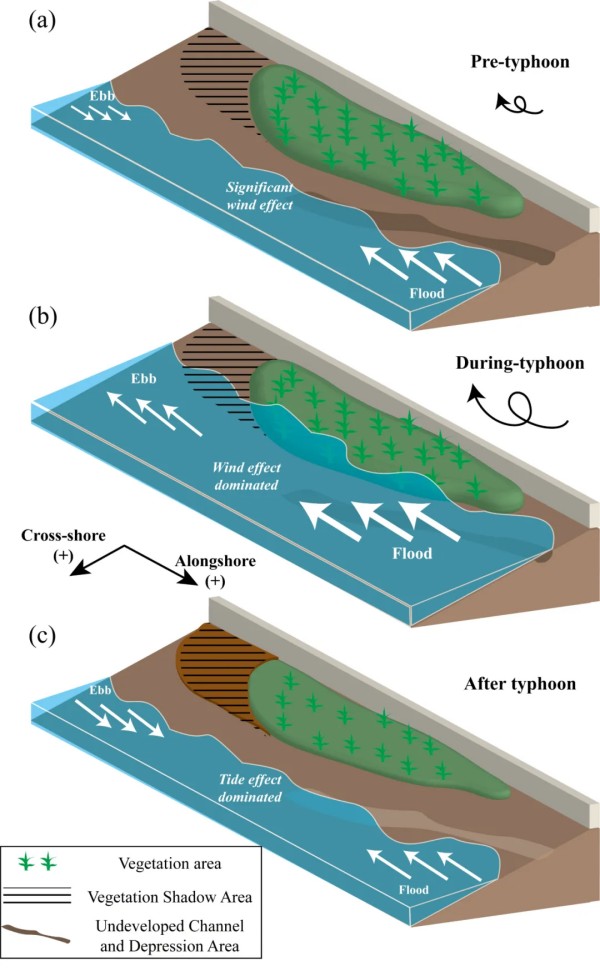

图4台风影响下滩面动力地貌响应概念图

综合时空特征,本研究构建了台风影响下滩面动力地貌响应概念图,并对极端事件影响下的海岸带管理策略提出了一些建议:(1)台风季前的预防性刈割可以在保持植被消浪能力的同时,提高植被对极端风浪的抗性,增强绿色岸堤的韧性;(2)因地制宜的空间规划将大大减少后期的养护成本。

本研究综合利用动力及地貌观测数据,系统揭示了台风事件下潮滩地貌-植被-水动力耦合响应机制,为海岸带韧性提升提供了创新性的管理建议。研究成果不仅深化了对极端气候事件下沉积动力过程的理论认知,更为全球三角洲地区应对气候变化的海岸防护工程优化提供了科学依据和实践方针。

研究团队与资助

华东师范大学河口海岸全国重点实验室博士生李任之为论文第一作者,汪亚平教授和法国波尔多大学Bruno Castelle教授为共同通讯作者。研究得到国家自然科学基金(U2240220, 42306190)和上海市科学技术委员会项目(22692193900)的支持。

文献信息

Li, R., Wang, Y. P., Yuan, R., Zhao, N., Tang, B., Feng, Z., & Castelle, B. (2025). Hydrodynamic and geomorphological responses of tidal flats to extreme climate events. Journal of Hydrology, 656, 133024.

论文链接

-

Journal of Hydrology ,

2025 ,

656

: 133024