季节性海底地下水排放驱动沿海碳循环,调节海水缓冲能力

研究背景

海洋被誉为地球最大的“碳库”,在调节大气二氧化碳、缓解气候变暖方面发挥着不可替代的作用。然而,在近海和河口区域,碳循环的过程远比人们想象的复杂。除了大家熟知的河流输送之外,还有一条“隐形的通道”海底地下水排放(Submarine Groundwater Discharge,简称SGD)。它就像一条看不见的暗流,将陆地上的水、溶解的碳和营养物质悄悄输送到海洋中。

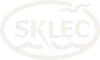

越来越多的研究发现,SGD携带的碳通量在某些海湾和河口甚至可能超过河流。与此同时,SGD并非稳定不变,而是会随着季节和气候变化而波动,这对海洋酸化、初级生产以及区域生态系统都有重要影响。本研究聚焦于广东省大亚湾,拟通过季节性的采样和分析(图1),揭示SGD如何在不同季节影响海湾碳循环,缓解或加剧海水酸化,调节沿海水体缓冲能力等方面的作用。本研究不仅有助于我们理解海岸带碳收支,更为全球碳循环和气候变化背景下的海岸带脆弱性评估提供了新视角。相关成果以Seasonal Submarine Groundwater Discharge Drives Coastal Carbon Cycling and Modulates Buffering Capacity为题,发表于国际知名期刊Global Biogeochemical Cycles上。

研究结果

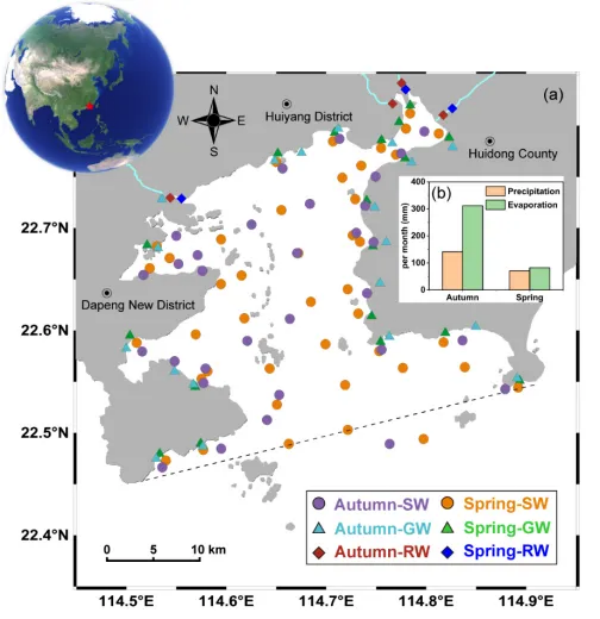

研究结果表明,在大亚湾地区,SGD携带的碳通量远超河流输入。秋季SGD 输入的溶解无机碳(DIC)通量是河流输入的19 - 39倍,溶解有机碳(DOC)是河流输入的2 - 6倍。春季SGD 输入的 DIC 通量达到河流的27 - 66倍,DOC 是河流的2 - 8倍。换句话说,大亚湾的碳输入,主要依赖看不见的“海底地下水排放”(图2)。

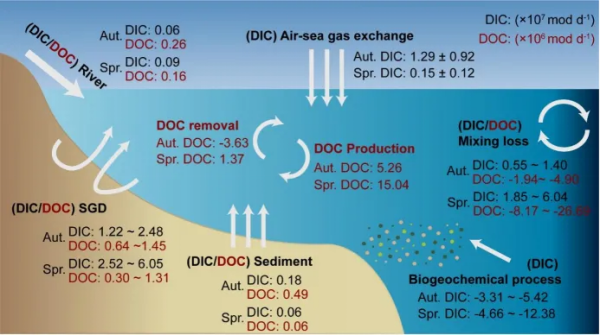

δ13CDIC的证据表明(图3),春季,海水的△δ13CDIC与△DIC之间的偏差主要受到初级生产和CO2排放的影响。由于春季光照充足、浮游植物的光合作用活跃,导致DIC浓度减少,并且通过CO2的逸出,δ13CDIC相对浓度增加。而在秋季,碳循环的主控因素则转向了有机物的降解和碳酸盐的溶解。秋季较强的微生物降解作用导致DIC的浓度增加,尤其在近岸区域,地下水的输入加强了有机物的矿化过程,从而产生较高的DIC浓度。此外,碳酸盐的溶解过程也加剧了碳的释放。

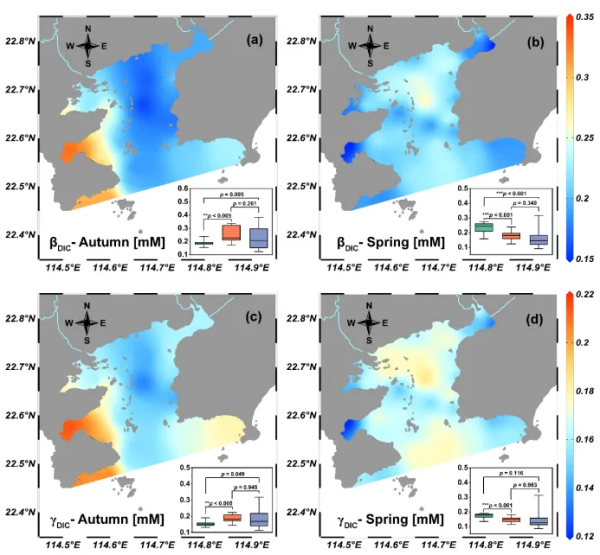

SGD 输入的水体对近岸海水的缓冲能力(βDIC衡量的是应对pH变化的能力,γDIC衡量的是应对CO2变化的能力)影响显著(图4)。SGD 输入的影响下,秋季近岸海水缓冲能力更强,春季离岸海水缓冲能力更高。并且,不论秋季还是春季,近岸海水和地下水都不存在显著性差异,而近岸海水和离岸海水的缓冲能力都表现出显著性差异,这意味着SGD不仅为沿海地区输送了大量的碳,还改变了近岸海水中的缓冲能力。

图4. βDIC和γDIC的季节性分布。箱线图分别表示离岸海水(绿色)、近岸海水(橙色)和地下水(紫色)。“*”、 “**” 和 “***” 分别表示显著性水平 p < 0.01、p < 0.005和 p < 0.001。箱体中间的线为中位数,两端分别为第25和75百分位数,须线表示第5和95百分位数。

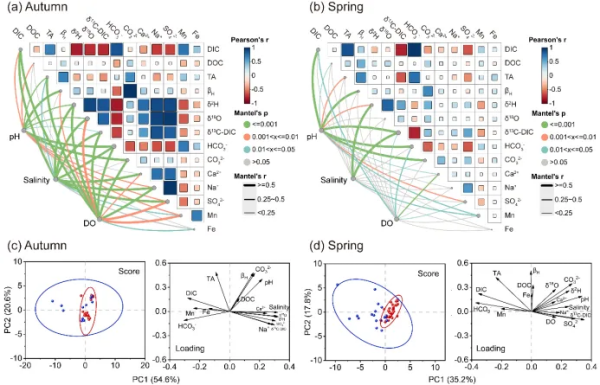

综合分析大亚湾表层海水和地下水的环境因子关系显示,秋季环境因子之间的耦合关系更为紧密,盐度和溶解氧在控制体系中起着关键作用,而春季则相对分散。这说明,秋季蒸发增强和水文条件复杂化,放大了地下水输入对近岸环境的影响,从而导致环境变量之间的相关性更强。相反,春季由于降水和水体交换相对活跃,系统更为开放,环境因子之间的联系减弱。

图5. 表层海水和地下水环境因子变量的相关性:圆圈的大小和颜色表示Pearson 相关系数,连线的颜色表示Mantel检验p值的显著性水平,连线的宽度对应 Mantel的r统计量。(c)和(d)中蓝色点表示地下水样品,红色点表示表层海水样品。

研究团队与资助

华东师范大学河口海岸全国重点实验室汪迁迁研究员、南方科技大学环境科学与工程学院李海龙讲席教授为共同通讯作者。南方科技大学环境科学与工程学院博士研究生王玮为论文第一作者。其他作者还包括美国特拉华大学的Holly A Michael教授,南方科技大学的刘兆玺、罗满华、王贞岩、汪天伟、高雨菲。研究得到了国家自然科学基金(No. 42130703;No. 42321004),粤港联合实验室项目(2023B1212120001),高水平专项资金(G03050K001)的支持。

文献信息

Wang, W., Wang, Q.Q., Michael, H. A., Liu, Z.X., Wang, Z.Y., Wang, T.W., Gao, Y.F., Luo, M.H., Li, H.L. Seasonal submarine groundwater discharge drives coastal carbon cycling and modulates buffering capacity. Global Biogeochemical Cycles, 2025, 39(8), e2025GB008629. https://doi.org/10.1029/2025GB008629.

-

Global Biogeochemical Cycles ,

2025 ,

: