极端干旱条件下长江河口咸潮入侵及应急补淡压咸研究

研究背景

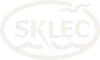

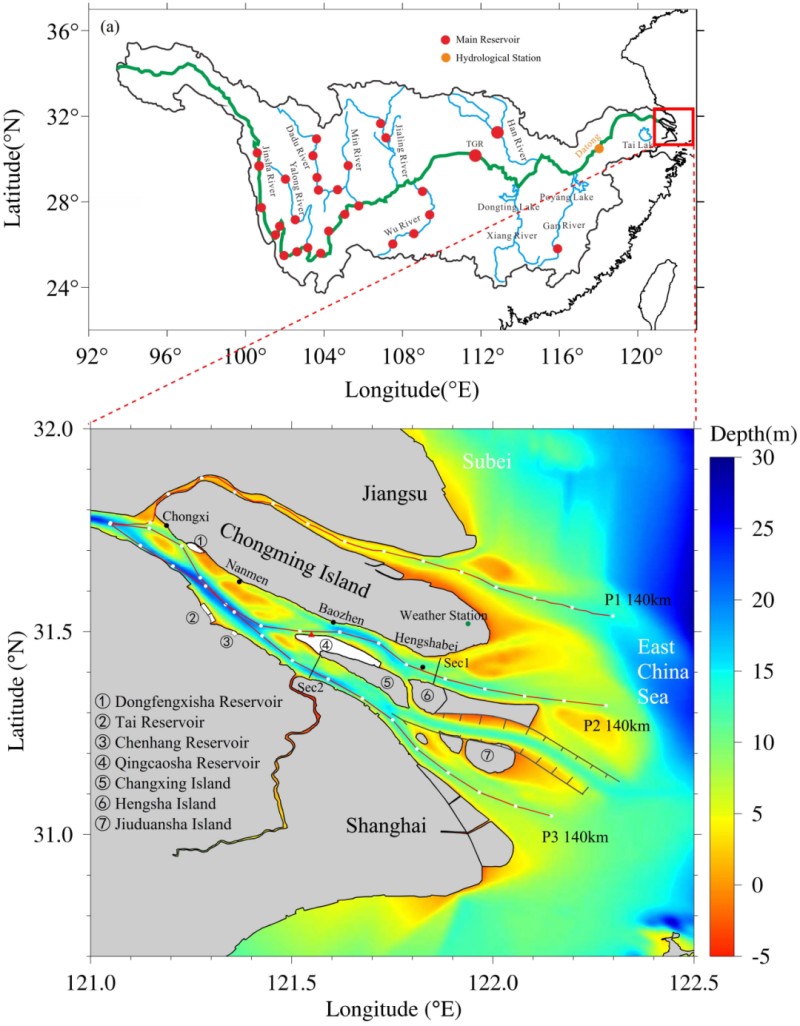

2022年夏秋之交,长江流域遭遇1961年来最严重的干旱事件,7月份以来入海流量持续走低。大通水文站9-10月流量在11000m³/s上下浮动。9月份开始叠加台风“轩岚诺”、“梅花”、“南玛都”的影响,长江口在9月份遭遇了罕见的咸潮入侵事件,南支水库取水困难,青草沙水库连续43天无法取到淡水,上海市供水安全受到严重威胁。为保障长江口地区淡水资源安全,长江水利委员会紧急启动以三峡水库为核心的梯级水库群压咸补淡应急调度计划。从10月2日开始三峡水库增加下泄水量,至11日共向下游补水约40.63亿m³,沿江各站的水位依次出现了抬升,河口咸潮入侵减弱,为长江口水库水源地创造了取水窗口,应急调度效益显著。

图1 流域水库分布及长江口形势图

受补水压咸作用,青草沙水库取水口盐度下降至0.45psu(饮用淡水标准盐度)附近波动,取水窗口期仅12.75小时,远未达到补水压咸预期效果。河口咸潮入侵受径流、潮汐、风应力等因素影响,补水期间,长江口出现了两次寒潮引起的偏北风过程。寒潮是否削弱了此次补水效果?寒潮事件与水库补水之间的耦合作用机制如何?若没有寒潮事件青草沙水库取水窗口期能达到多少?以往的研究大多关注水库季节性调节流量对河口咸潮入侵的影响,而鲜有关注潮周期尺度的天气过程(如寒潮)和应急补水耦合作用下咸潮入侵的动力机制,因此寒潮对应急补水效果的影响机制仍缺乏深入理解。本研究通过定量分析寒潮作用下河口咸潮入侵对应急补水的短期响应,弥补了这一研究空白,从而为优化补水压咸方案提供科技支撑。

相关成果以Saltwater Intrusion and Emergency Freshwater Release in the Changjiang River Estuary Under Extreme Drought Conditions为题,发表于地学知名期刊Water Resources Research。

图2 2022年10月大通站流量、青草沙水库取水口盐度、崇明东滩风速、风矢变化

研究结果

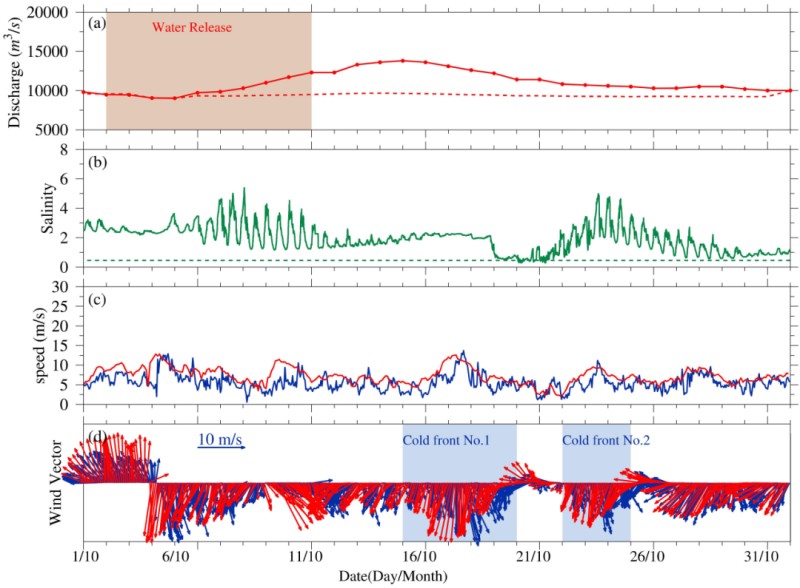

1、研究指出应急补水有效缓解了长江口咸潮入侵,削弱了向陆的平流盐通量。在小潮期间,0.45 psu等盐线下移约17公里,青草沙水库取水口盐度在10月21日降至约0.45 psu,从而创造了约12.75小时的可取水窗口。然而,可用的取水时间仍显著低于预期。

图3 补水前后盐度纵剖面分布

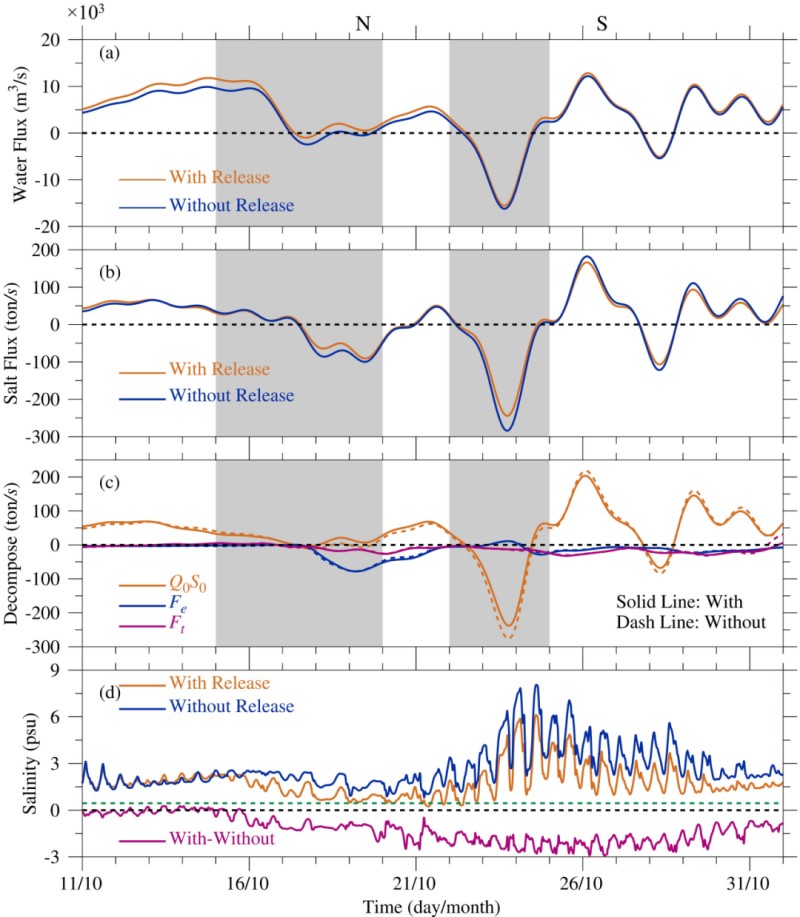

图4 应急补水前后北港断面水盐通量变化及青草沙水库取水口盐度变化

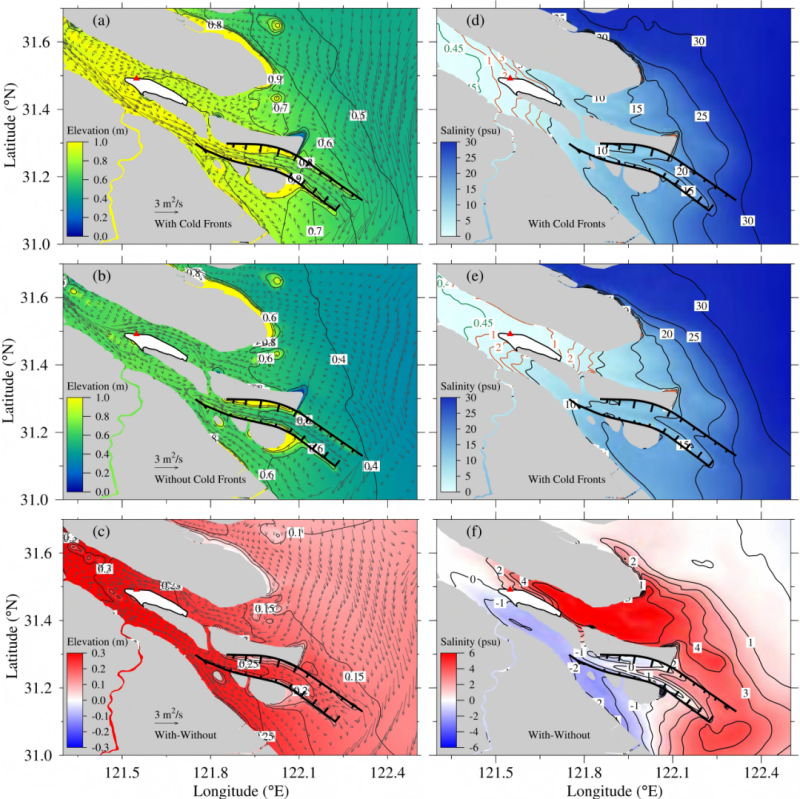

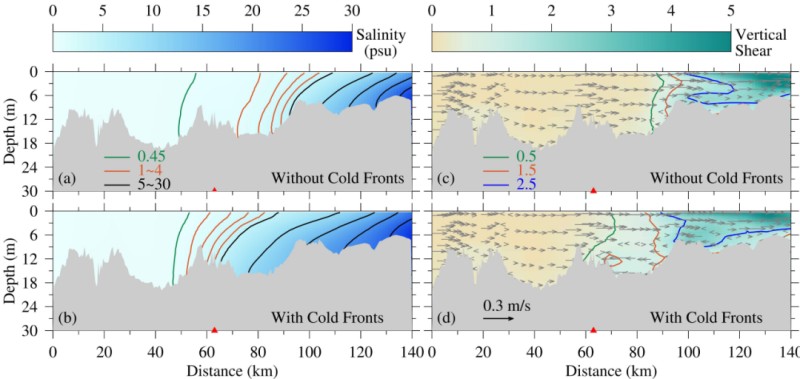

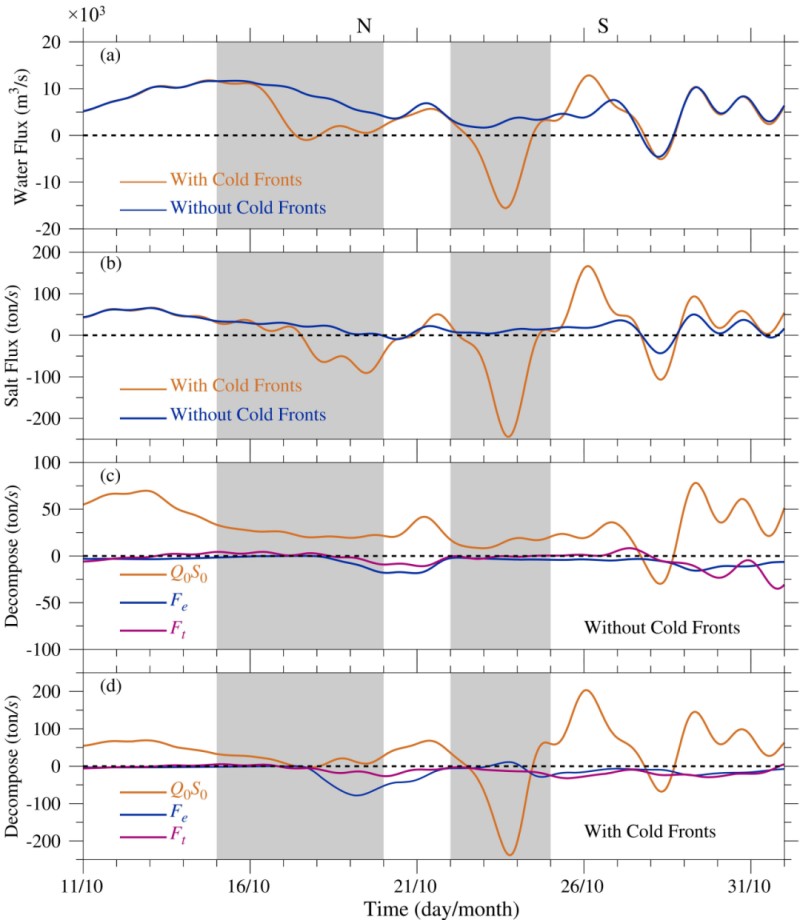

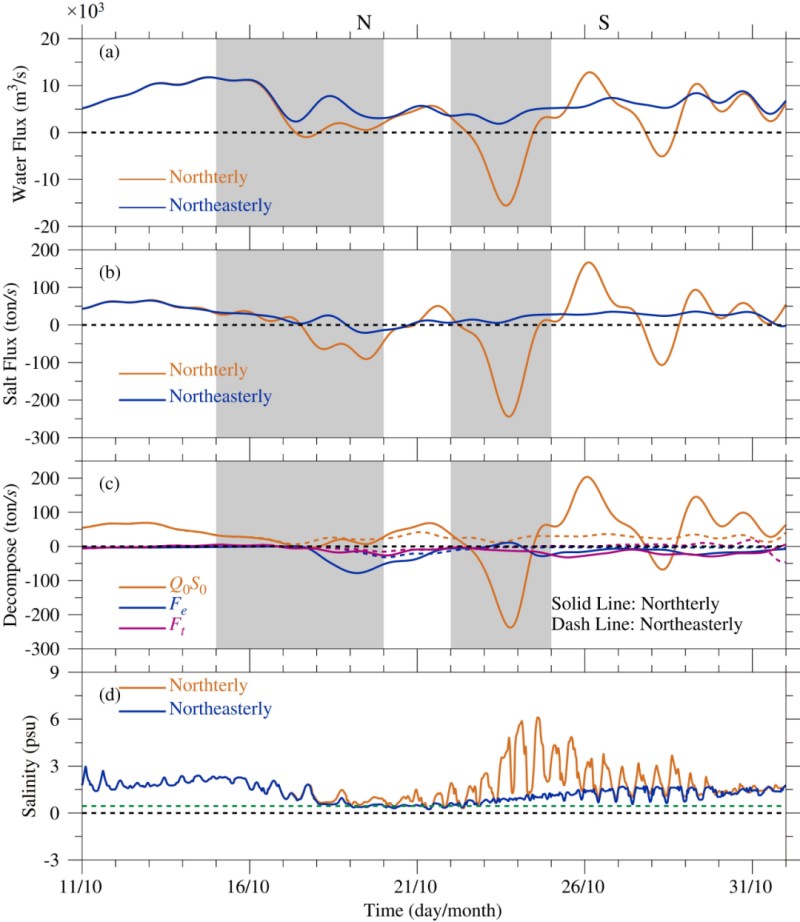

2、研究表明寒潮通过抬升河口余水位,加剧了向陆的盐通量,从而削弱了应急补水的压咸效果。受寒潮驱动,在北港与南港之间形成了风生水平环流,并在北港内增强了盐度层化和流速切变。北港的向陆单宽净水通量约为−1 m²/s。在第一次寒潮过程中,稳定切变盐通量贡献最为显著,达到−70 ton/s;而在第二次寒潮中,平流盐通量占主导地位,达到−239 ton/s。如果没有寒潮的影响,青草沙水库可取水时间将延长至36.89 hr。

图5 2022年10月19日-22日潮周期平均下河口余水位、单宽净水通量输送及盐度平面分布

图6 2022年10月19日-22日潮周期平均下北港纵剖面盐度及垂向流速剪切分布

图7 有无寒潮作用下北港断面的水、盐通量及盐通量分解随时间变化

3、研究进一步讨论指出为了实现补水压咸效果最大化,补水到达时间需要与小潮时段相匹配。在寒潮条件下,现有的补水策略已是最优选择。而在无寒潮条件下,将当前补水时间提前2天能够取得最佳效果,青草沙水库最大可取水时长可延长至38.20 hr。风向敏感性试验表明,正北风所产生的向陆艾克曼输运作用最强,对补水效果削弱最大,东北风最弱。

图8 不同风向下北港断面的水、盐通量及盐通量分解随时间变化

研究团队与资助

该论文第一作者为河口海岸全国重点实验室硕士毕业生仇威(现长江科学院工程师),共同作者包括华东师范大学河口海岸全国重点实验室朱建荣研究员,长江科学院渠庚正高、栾华龙高工,长江航道规划设计研究院吴彤工程师,中国气象局上海台风所李林江高工,复旦大学博士后马瑞,意大利那不勒斯大学Carlo Gualtieri教授。论文受到国家重点研发计划项目(2022YFA1004404)和国家重点研发计划青年科学家项目(2024YFC3214000)等资助。

文献信息

Qiu, W., Zhu, J., Luan, H., Wu, T., Li, L., Qu, G., et al. (2025). Saltwater intrusion and emergency freshwater release in the Changjiang River estuary under extreme drought conditions. Water Resources Research, 61, e2025WR040033. https:// doi.org/10.1029/2025WR040033

-

Water Resources Research ,

2025 ,

: