中国滨海湿地微生物残体碳的空间分布及驱动因素研究

研究背景

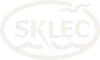

在过去的几十年里,全球滨海湿地在气候变化和人类活动的双重压力下发生了显著变化,蓝碳生态系统的碳储与循环过程受到了广泛关注。沿海盐沼、红树林与光滩等典型滨海湿地,因其高初级生产力与有机碳埋藏能力,被认为是重要的“蓝碳库”,在全球碳循环与气候调节中发挥着关键作用。近年来研究发现,湿地土壤有机碳并非完全以植物残体碳为主,而是有相当比例由微生物残体碳(MNC)构成,这一组分在碳储存过程中具有重要地位。然而,这些环境变化以及滨海湿地的独特特征如何影响微生物残体碳水平及其对土壤有机碳的贡献仍不清楚(图1),这限制了我们预测未来气候情景下土壤有机碳动态的能力。华东师范大学河口海岸全国重点实验室许媛副研究员团队以中国沿岸滨海湿地泥滩(包括红树林、盐沼与光滩三个生境)为研究区,基于2022年秋季的实地采样与室内分析,结合环境因子测定与统计模型,系统探讨了微生物残体碳在中国滨海湿地的分布格局及其环境驱动因子,揭示了微生物残体碳调控滨海湿地碳储存的作用。相关成果以Spatial distibution and driving factors of microbial necromass carbon in coastal wetlands of China为题,发表于生态学国际期刊Functional Ecology上。

研究结果

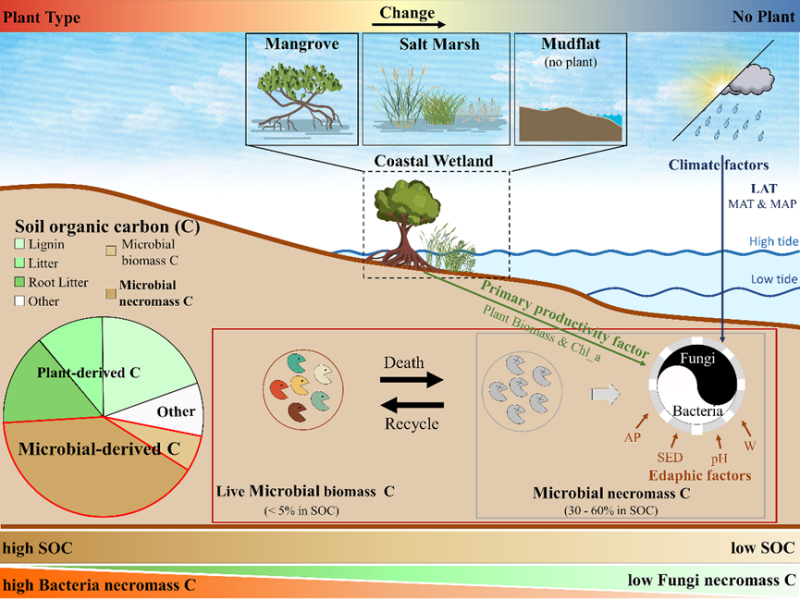

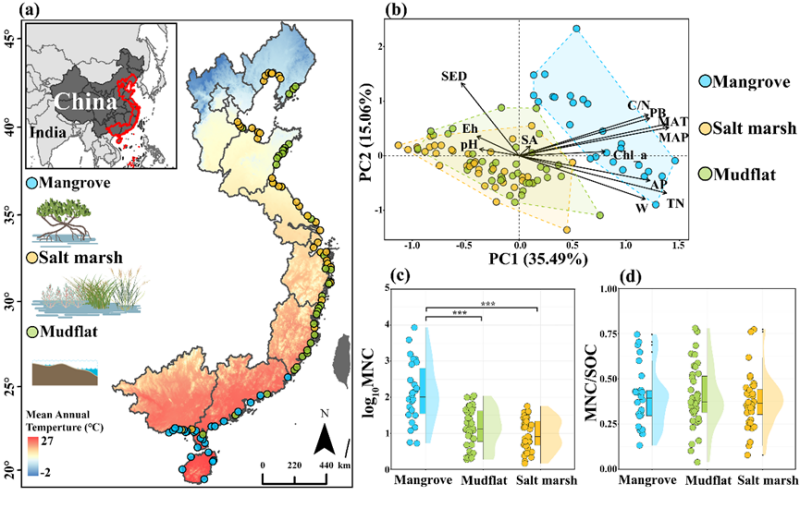

方差分析发现,在三个沿海湿地生境中,红树林(10.90 mg/g)表现出最高的微生物残体碳浓度,主要受 pH 值和养分可用性(即有效磷)的调节(图2,3)。在盐沼中(1.89 mg/g),表层沉积物中沉积物粒径和代表藻类生物量的叶绿素-a对微生物残体碳积累的影响最大,而在泥滩(2.60 mg/g)中,土壤水分在驱动微生物残体碳积累中起主导作用(图2,3)。此外,3个沿海湿地生境中微生物残体碳对土壤有机碳的贡献并没有发现显著差异(图2)。

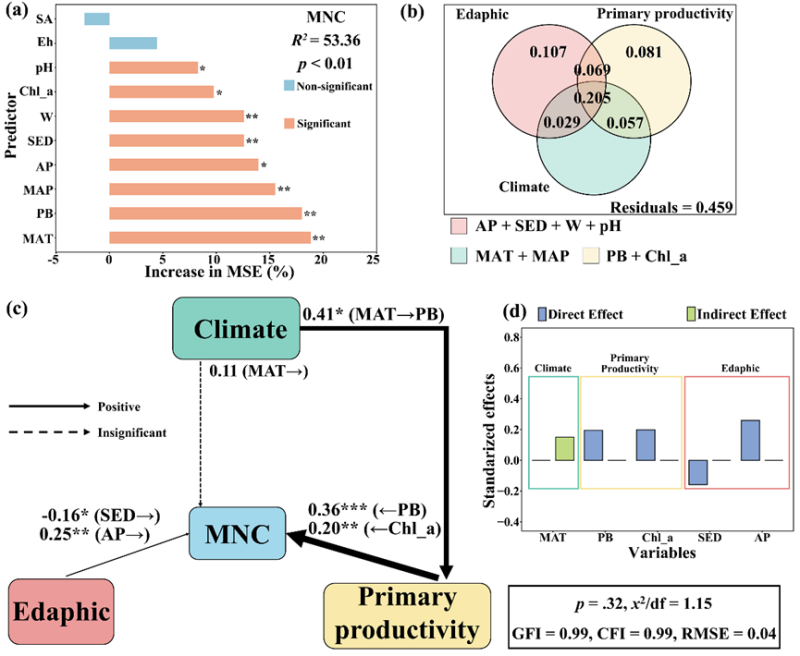

总体而言,结构方程模型与变异方差分析表明植物生物量是所有沿海栖息地微生物残体碳积累的最强预测因子,它通过促进基质可用性来增强微生物残体碳的积累。此外,年平均气温主要通过调节初级生产力间接影响微生物残体碳(图4)。

图4. 随机森林模型结果显示了各因素对微生物死体碳的解释程度(a)。方差分割分析的结果显示了土壤性质、初级生产力和气候因子对微生物死体碳的相对贡献(b)。结构方程模型揭示了土壤性质、初级生产力和气候因子对微生物死体碳的直接和间接影响(c)。

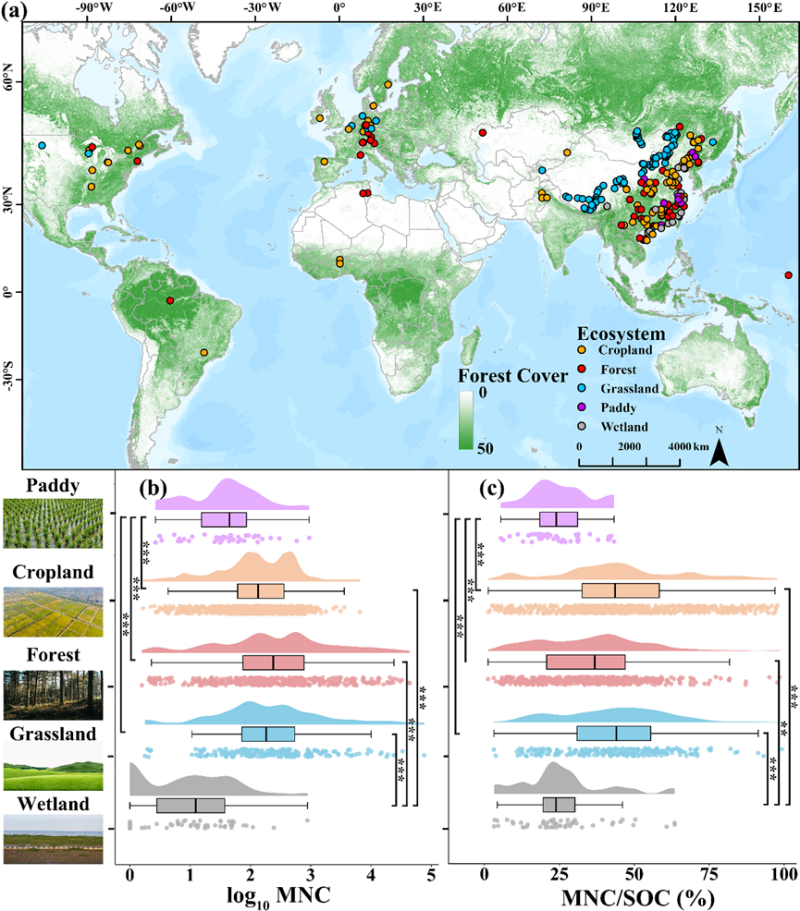

通过全球数据综合,我们发现除稻田(4.67 mg/g;24.9%)外,沿海湿地的微生物残体碳浓度(2.58 mg/g)及其对土壤有机碳的贡献(26.3%)显著低于其他生态系统(即森林、农田、草地;图5)。这些结果表明,稻田和滨海湿地共同具有的独特环境条件,例如厌氧环境,抑制了微生物和植物源碳的分解,导致微生物残体碳水平较低,微生物残体碳对土壤有机碳的贡献也降低。

研究通过全面的野外调查和数据分析,观察到中国滨海湿地不同潮间带湿地生态系统的微生物残体碳积累量存在显著差异。这些发现共同增强了我们对潮间带生态系统中微生物介导的碳动态的理解,并强调了将微生物坏死物质纳入沿海蓝碳评估和全球碳循环框架的必要性。

研究团队与资助

华东师范大学河口海岸全国重点实验室许媛副研究员为通讯作者,博士研究生张嘉伟为论文第一作者。研究得到了国家重点研发计划(2024YFF0808804)和国家自然科学基金(32170446)的资助。

文献信息

Zhang, J., Yang, X., Wang, W., Dong, H., Xu, Y., & Fan, X. (2025). Spatial distribution and driving factors of microbial necromass carbon in coastal wetlands of China. Functional Ecology, 00, 1–14. https://doi. org/10.1111/1365-2435.70095

-

Functional Ecology ,

2025 ,

: