海水作为氯源的光铁催化芳基硫醚脱硫氯代

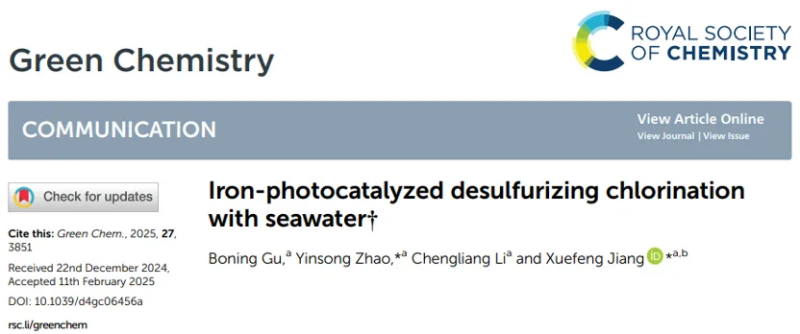

近日,华东师范大学河口海岸全国重点实验室赵银松研究员/华东师范大学化学与分子学院姜雪峰教授团队利用可见光照下丰产金属铁盐的配体到金属电荷转移(LMCT)机理从海水中直接利用氯离子,在室温下实现了芳基硫醚的脱硫氯代反应。

相关成果以Iron-photocatalyzed Desulfurizing Chlorination with Seawater为题发表于绿色化学国际权威期刊Green Chemistry上。

研究背景

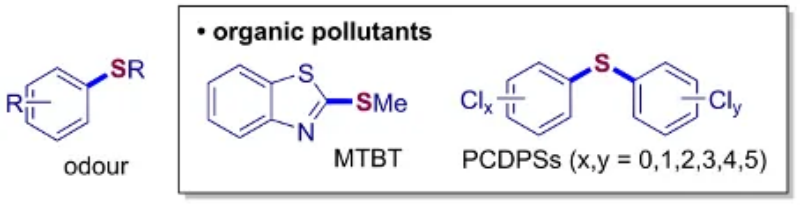

芳基硫醚及其衍生物在工业、农业和材料科学领域具有广泛的应用价值,然而,这类化合物因其强烈的臭味、优异的环境持久性、高生物累积潜力和显著的毒性效应,对生态环境构成了日益严重的威胁(图2)。以苯并噻唑衍生物为例,作为一类重要的硫化促进剂,其在城市径流系统中频繁被检出,研究证实该类物质对水生生物杜氏Ceriodaphnia dubia可产生显著的急性和慢性毒性效应。此外,多氯代二苯硫醚作为二恶英的硫类似物,其209种理论同系物在脊椎动物体内可引发严重的氧化应激反应,并表现出明显的致畸作用。这些研究结果凸显了芳基硫醚类化合物对生态环境的潜在风险,亟需引起重视。

海水的平均盐度为3.5 wt‰(约0.55 M氯离子),占地球总水资源的96.5%,是氯工业最理想且几乎取之不尽、用之不竭的氯源。随着团队在硫化学和光催化领域的深入研究,作者提出了一种假设:金属光诱导的LMCT过程可通过从海水中提取氯化物,生成高活性的氯自由基,从而为开发创新且可持续的氯化反应提供了可能。基于这一假设,作者报道了一种光诱导的铁催化脱硫氯代反应,该反应在环境条件下利用海水作为氯化试剂和共溶剂,实现了芳基硫醚衍生物(包括多种具有环境毒性或潜在环境毒性的芳基硫醚衍生物)向高附加值芳基氯化物的高效转化,为海洋资源的可持续利用、有机污染物降解和绿色化学合成提供了新的策略。

主要研究结果

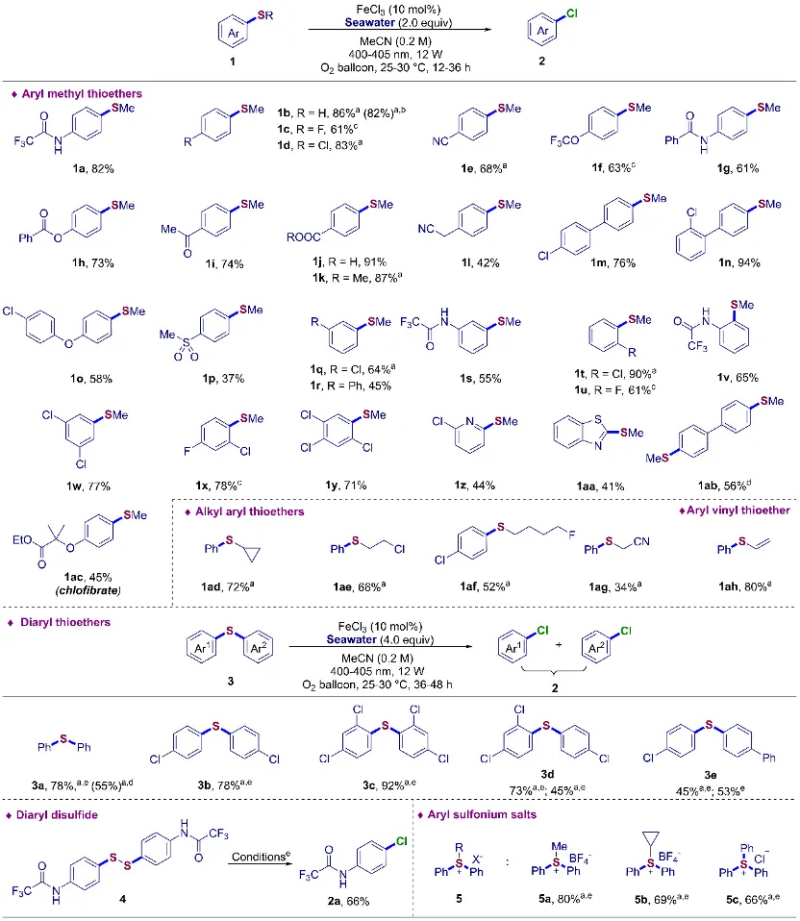

作者对各类芳基硫醚及其衍生物进行了全面的探索(图3)。带有各种官能团的(杂)芳基甲基硫醚(1a-1ac),均能高效地获得相应的芳基氯化物:其中降脂药物氯贝特2ac能够从芳基硫醚出发,通过该策略以中等收率方便地得到;芳基烷基硫醚(1ad-1ag)参与反应时,也能以较好的收率获得相应的氯代芳烃;当底物(1ah)中同时含有芳基C(sp2)–S键和烯基C(sp2)–S键时,在最佳反应条件下该反应表现出优异的选择性,以80%的产率得到氯苯;值得一提的是,该方法还实现了双芳基硫醚(3a-3e)的双脱硫氯化反应;芳基二硫化物4在该条件下同样能够顺利地反应。传统的多芳基硫鎓盐的光诱导脱硫官能化一般只能实现单个芳基C(sp2)–S键的转化;该体系多芳基硫鎓盐(5a-5c)可发生多个芳基C(sp2)–S 键的断裂得到了相应的氯代芳烃。

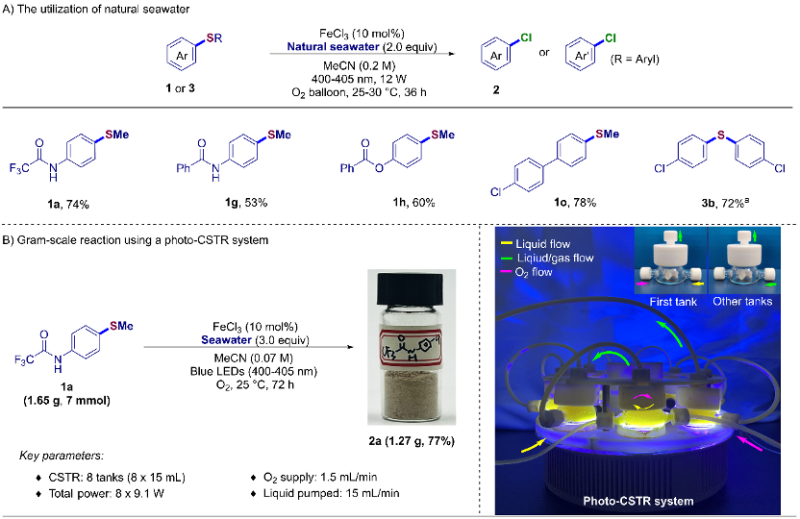

作者以天然海水(海南省三亚市崖州湾,109.3534ºE, 18.2990ºN,盐度为33.26‰)作为氯源对反应的实用性进行了验证(图4A)。在光/铁催化体系下,一系列芳基甲基硫醚和二芳基硫醚都能与天然海水发生脱硫氯代反应。此外,作者利用自主研发的光反应器(Photo-CSTR,华师绿仪)进行了克级规模实验,并以77%的收率得到了目标产物(图4B)。

图4 真实海水利用与克级规模实验

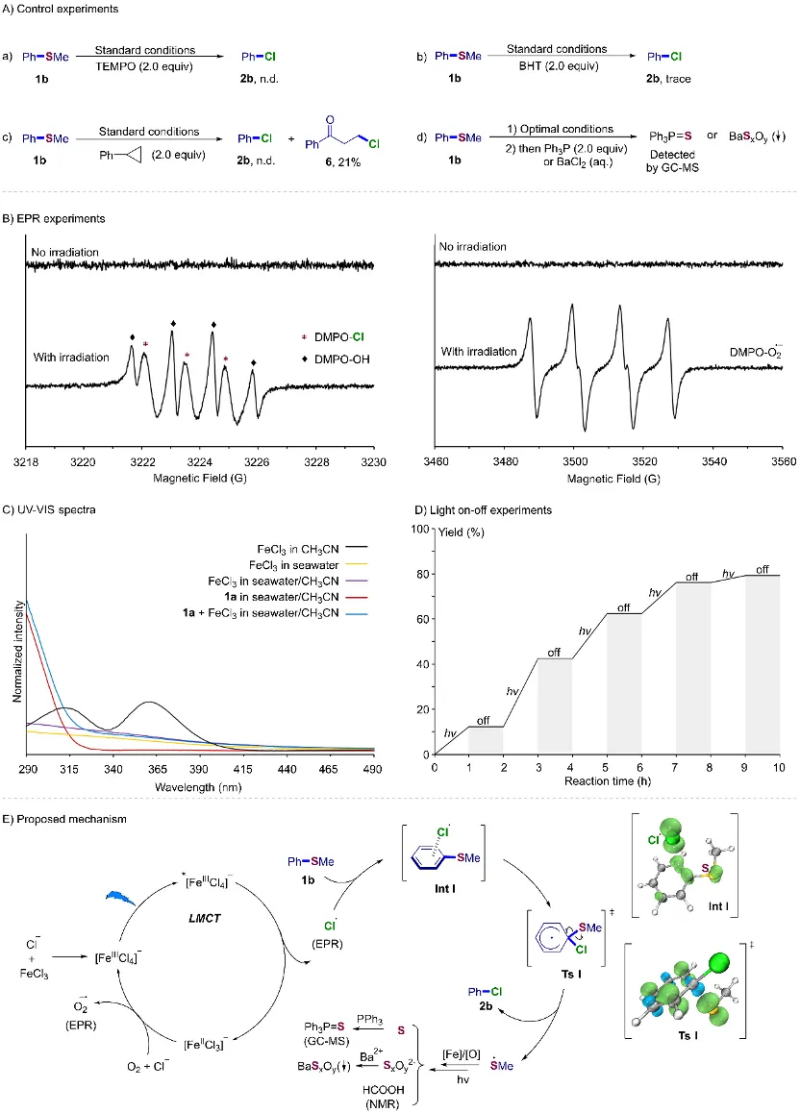

为了进一步理解反应机理,作者进行了系列验证实验:1)在TEMPO和BHT存在下,该脱硫氯代反应不进行,表明该反应可能经历自由基历程(图5Aa和5Ab)。2)在反应中加入两当量的环丙基苯,反应后可分离得到开环氧化产物3-氯-1-苯丙酮(6),表明转化过程涉及自由基(图5Ac)。3)反应中加入自由基捕获试剂5,5-二甲基-1-吡咯啉-N-氧化物(DMPO),通过电子顺磁共振(EPR)实验分别检测到氯自由基、羟基自由基和超氧自由基的存在(图5B)。4)为了验证-SMe基团的存在形态,在反应后的混合物中加入两个当量的三苯基膦,通过GC-MS可检测到到三苯基硫膦的形成(图4Ad);将水层经酸处理后加入到氯化钡溶液中,观察到了白色沉淀,表明反应可能生成了高价含硫阴离子物种(SxOy2-)(图5Ad);此外,对反应体系进行核磁分析,表明反应体系中有甲酸生成。5)紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)结果显示,乙腈溶液中氯化铁(1*10-4 mol/L)在312 nm和363 nm处有两个吸收峰(λmax),而海水溶液中氯化铁(1*10-4 mol/L)的吸收峰强度显著降低(图5C)。空白实验表明,1a与氯化铁之间没有相互作用。考虑到在没有乙腈的情况下反应无法进行,说明该反应涉及以氯化铁为光敏剂的不混溶有机/水界面反应模型。6)光开/关实验表明光照对整个反应都是必不可少的,排除了经历链式反应机理的可能性(图5D)。基于机理验证实验的结果,作者提出了可能的反应机理(图5E),并通过密度泛函理论(DFT)计算对可能的中间体进行了验证。首先,氯化铁与氯离子配位生成活性[Fe(III)Cl4]¯,随后在可见光诱导下的发生配体-金属电荷转移(LMCT)历程生成[Fe(II)Cl3]¯和氯自由基。[Fe(II)Cl3]¯物种在海水存在下被氧气氧化为[Fe(III)Cl4]¯物种并释放出超氧自由基。氯自由基与硫醚1b相互作用形成中间体Int I,随后通过过渡态Ts I发生分子内均裂芳基取代反应(HAS)生成氯苯,并释放出甲基硫自由基。甲基硫自由基在光/铁催化下最终转化为含硫衍生物和甲酸。

研究团队及资助

该论文通讯作者为河口海岸全国重点实验室赵银松研究员和化学与分子工程学院姜雪峰教授,第一作者为2023级硕士研究生顾柏宁,该项目得到了国家自然科学基金(22125103和22301077)、上海市科学技术委员会自然科学基金(22JC1401000)和上海市浦江人才计划项目(22PJ1403200)的资助。

文献信息

Boning Gu, Yinsong Zhao*, Chengliang Li, Xuefeng Jiang*

Iron-photocatalyzed Desulfurizing Chlorination with Seawater. Green Chem. 2025, 27, 3851-3857

-

Green Chem ,

2025 ,

27

: 3851-3857