河口海岸湿地固碳增汇机制研究

化能自养过程如何调节碳封存和保存? 该科学问题的解决能够深入认识河口海岸湿地固碳增汇过程与效应。近日,华东师范大学河口海岸全国重点实验室侯立军研究员团队以长江口为典型研究区,基于模拟实验、原位分析和分子生物学等多学科交叉方法技术,深入研究了化能自养固碳过程、铁结合有机碳及生物地球化学因素,发现化能自养固碳可能是铁结合有机碳形成的重要途径。相关成果以Chemoautotrophic carbon fixation favors iron-bound organic carbon formation in estuarine and coastal sediments为题,在Environmental Science and Technology发表。

研究背景

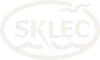

全球大气CO2浓度持续升高背景下,提升自然生态系统碳封存是缓解气候变化的关键。河口海岸作为固碳增汇的关键区域,每年固碳能力为256-701 Tg CO2,并将碳进行成千上万年埋藏。然而,河口海岸湿地碳封存的生物地球化学机制,特别是微生物过程,尚存在认识不足。传统观点强光合作用是固碳的主要途径,但河口海岸湿地化能自养固碳(CCF)过程受到更大关注。化能自养固碳过程能够利用NH4+、硫化物、Fe2+等无机物氧化产生的能量固定CO2,全球每年固定的碳达到175 Tg C,占海洋总固碳量的47%。更为重要的是,亚铁微好氧氧化驱动的化能自养过程伴随铁氧化物产生,可通过共沉淀和吸附作方式形成铁结合有机碳(Fe-OC)。并且,Fe-OC能保护有机碳不易被微生物降解,从而增强有机碳的稳定性。因此,研究化能自养过程和Fe-OC,有助于深入认识河口海岸湿地碳汇稳定机制。

研究成果

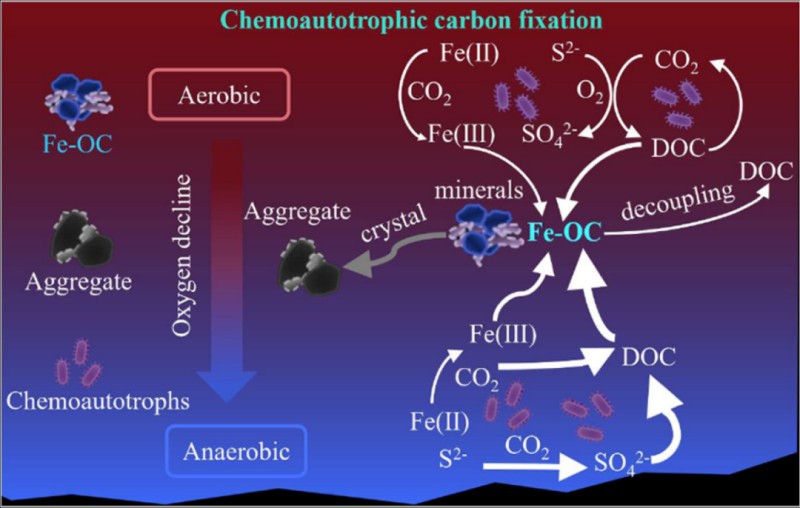

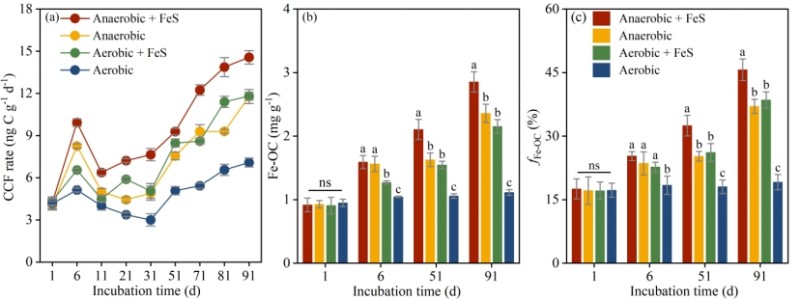

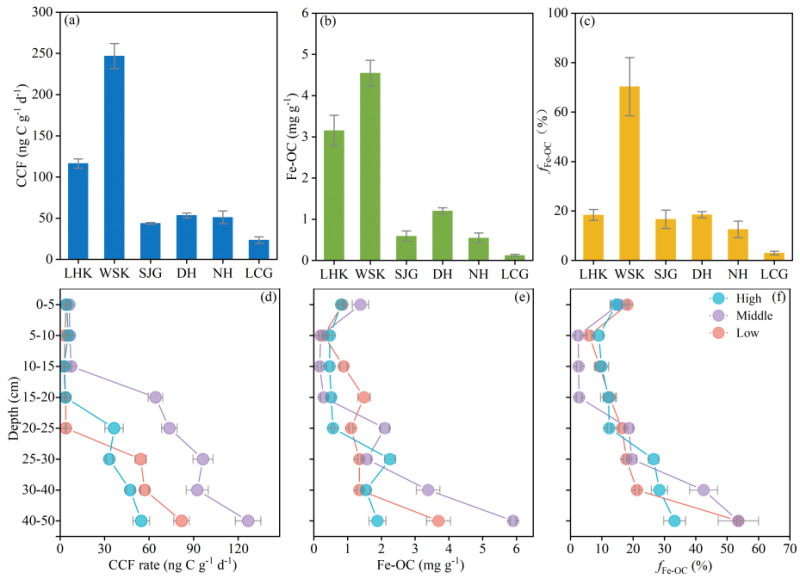

本研究在室内进行模拟培养实验,发现在厌氧和有氧条件下,添加FeS均可显著提高培CCF速率(p < 0.05)(图1a)。在添加FeS和厌氧条件下,Fe-OC含量和fFe-OC显著增加(p < 0.05),而在有氧处理条件下则没有显著增加(p > 0.05)(图1b和1c)。有氧条件下,加入FeS能显著提高CBB和3-HP/4-HB通路基因的丰度,而在厌氧条件下,则能提高rTCA通路基因的丰度(图2)。

图1 FeS介导下化能自养固碳过程与铁结合有机碳

图2 碳固定微生物丰度

原位样品研究结果进一步验证了Fe2+和S2-对CCF和Fe-OC存在促进作用(图3)。表层沉积物CCF速率从23.4 ng C g-1 d-1增加到247 ng C g-1 d-1,且随沉积物深度增加而增加。Fe-OC含量与CCF速率存在一致性变化特征,占TOC含量的2.4 -70.3%,平均值为19.9 ± 15.9%。

图3 不同深度化能自养固碳速率与铁结合有机碳

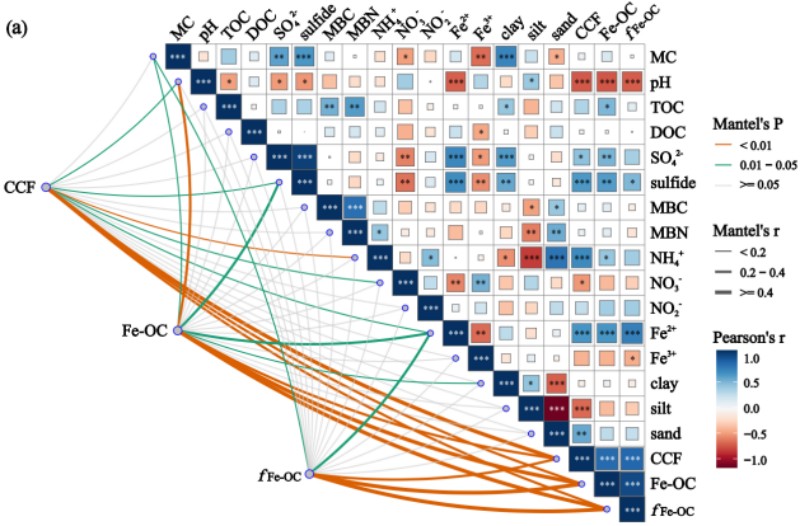

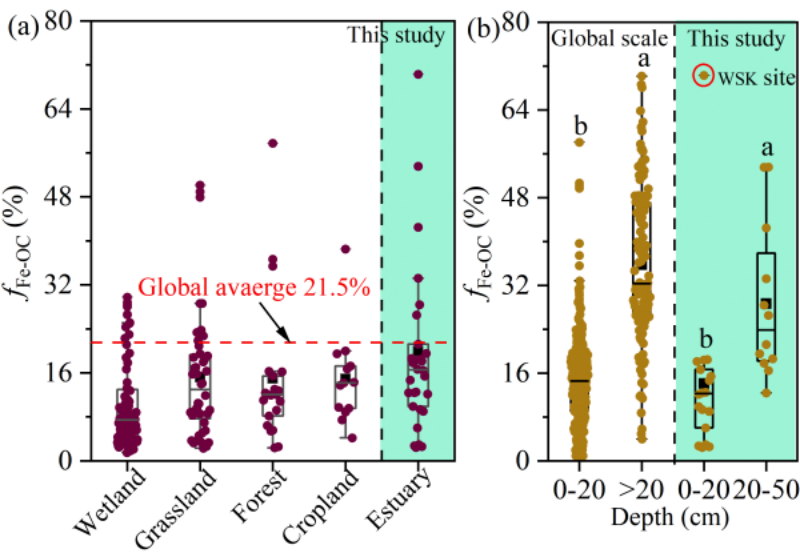

相关分析和随机森林模型表明,Fe2+是决定CCF速率和Fe-OC形成的最为关键因素(图4),且CCF和Fe-OC对彼此具有重要影响。通过对比分析,发现河口海岸为全球生态系统中铁结合有机碳高值区,对全球碳保存具有重要意义(图5)。

图4 化能自养固碳和铁结合有机碳影响因素分析

图5 不同生态系统和河口-近海铁结合有机碳占比

综上, FeS显著促进了CCF过程,并且有利于Fe-OC形成。相对于Fe2+,硫化物对CCF过程的影响更大,但Fe2+主导了Fe-OC形成。Fe-OC含量与CCF速率显著相关,可形成Fe-OC与CCF的正反馈关系。因此,化能自养过程是河口海岸湿地碳封存和保存的重要途径。

研究团队与资助

华东师范大学河口海岸全国重点实验室硕士研究生吴博双,地理科学学院博士研究生唐修峰(现南京农业大学钟山青年研究员)为论文共同第一作者,李小飞研究员和侯立军研究员为通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金(42422604、42271101和42030411)资助。

文献信息

Wu, B., Tang, X., Song, Z., Qi, M., Liu, M., Li, X., & Hou, L. (2025). Chemoautotrophic carbon fixation favors iron-bound organic carbon formation in estuarine and coastal sediments. Environmental Science & Technology, 10.1021/acs.est.5c00324. https://pubs.acs.org/doi/10.102 1/acs.est.5c00324

-

Environmental Science & Technology ,

2025 ,

: