气候变暖加速滨海湿地“蓝碳”积累?微生物残体碳给出答案!

研究背景

微生物残体是土壤有机碳库的重要组成部分,在土壤碳循环中扮演着关键角色。但在全球气候变暖背景下,滨海湿地土壤中微生物残体碳(MNC)如何变化,以及背后的机制,一直未被充分揭示。

研究成果

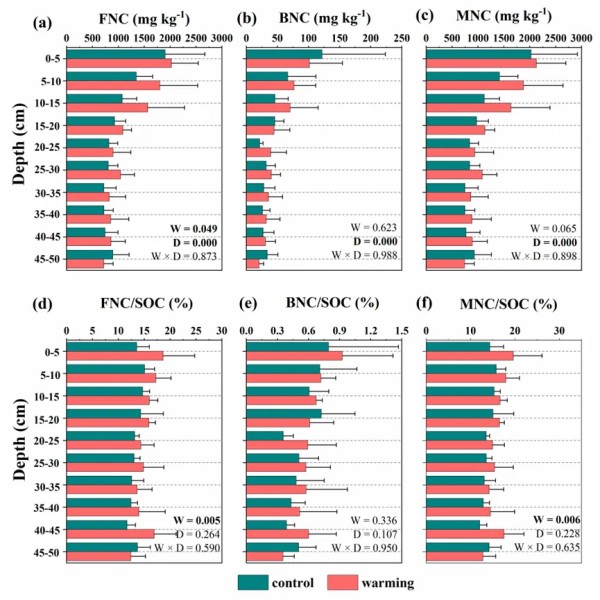

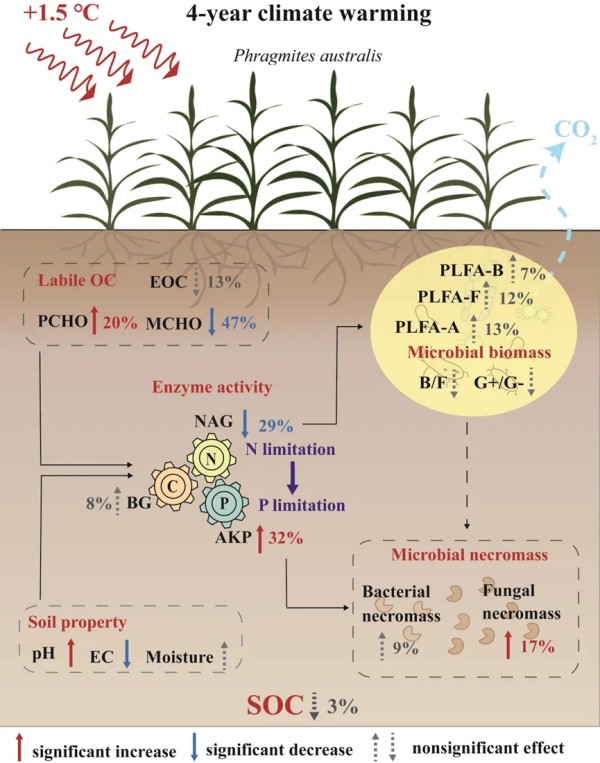

最近,一项为期4年的野外增温实验(升温1.5 °C)给出了新线索:在滨海湿地土壤中,真菌残体碳(FNC)在升温处理下显著增加了17.2%,而细菌残体碳(BNC)则未见显著变化。这种变化在0–50 cm土壤深度范围内均较为一致。研究还发现,MNC的积累并非源自微生物群落组成的改变,而是由于微生物对丰富底物的利用增强,以及养分利用策略从氮向磷的转变。该研究不仅揭示了滨海湿地微生物残体对气候变暖的响应机制,也强调了滨海湿地蓝碳库中MNC的重要积累作用。

图1 增温条件下滨海湿地微生物残体碳及其对土壤有机碳贡献的变化

图2 滨海湿地中土壤理化性质、活性有机碳、胞外酶活性、微生物生物量和残体对增温的响应示意图

研究团队及资助

该研究成果以“Four years of climate warming facilitates an increase in fungal necromass in coastal wetland soils”为题近日在线发表于Geoderma。华东师范大学河口海岸全国重点实验室博士毕业生魏金娥(现就职于内蒙古大学)和地理科学学院副教授张超为论文的共同第一作者,实验室张芬芬研究员为通讯作者。华东师范大学在读博士生马栋梁、郑艳玲教授、李小飞研究员、梁霞副研究员、董宏坡研究员、刘敏教授和侯立军研究员参与了该研究。研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目的联合资助。

-

Geoderma ,

2025 ,

457

: 117296