实验室研究团队在Nature Geoscience发表最新研究成果:破解微生物调控细颗粒泥沙输运的密码

2025年4月28日,《自然-地球科学》(Nature Geoscience)发表了华东师范大学河口海岸全国重点实验室何青研究员团队最新研究成果《Drag acting on suspended sediment increased by microbial colonization》;该研究首次揭示了微生物驱动的泥沙结构-动力演化机制,颠覆了传统泥沙运动理论的核心假定。重点实验室张乃予博士后为第一作者,徐凡副研究员为通讯作者,论文合作者包括美国田纳西大学李昊宸副教授和英国南安普顿大学Charlotte Thompson副教授和Ian Townend教授。

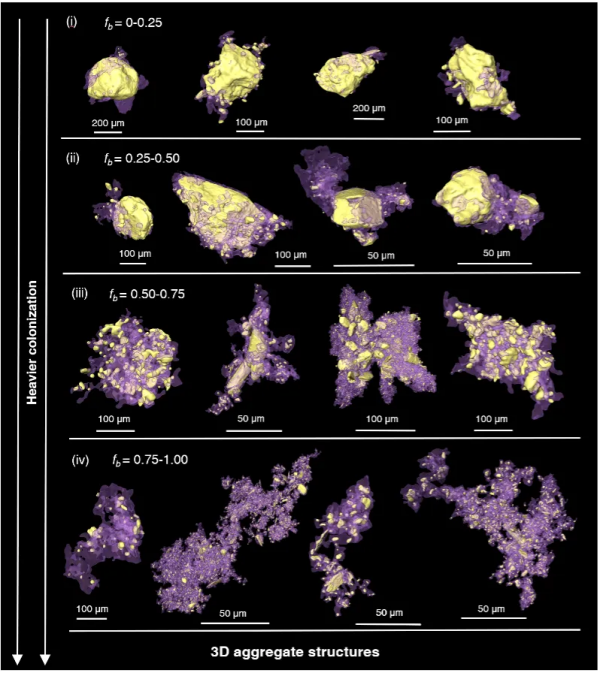

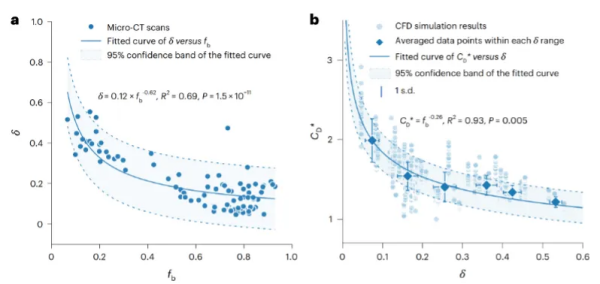

细颗粒泥沙是水生态系统中物质输运与地貌演化的关键单元。然而,在自然水体中,它们并非孤立运动,而是常被微生物附着和粘结,聚集形成结构复杂、形态多变的泥沙-微生物絮凝体。由于颗粒尺度微小、结构隐蔽,常规观测技术难以准确捕捉其真实三维形貌。原位观测显示,微生物作用下,仅约4%细颗粒泥沙运动符合传统泥沙运动理论的“球体假定”。至今,微生物如何重塑絮凝体结构并调控其运动行为,是泥沙运动研究领域悬而未决的难题。

一、成果简介

1.建立新方法:

华东师范大学河口海岸全国重点实验室的研究团队联合英国南安普顿大学和美国田纳西大学,构建了一套适用于液态环境的亚微米级三维原位无损成像系统,并融合机器学习算法,实现了水下絮凝体真实结构的自动识别与精确重构(图1),首次高精度还原了絮凝体在流动水体中的受力状态及其动态变化。

2.揭示新机制:

基于1618组絮凝体样本的高分辨率分析,研究团队发现泥沙-微生物絮凝体的拖曳力显著偏离传统“光滑球体”假定,且该差异高达3倍,这种偏离源于微生物对絮凝体内部细微结构的重塑(图2)。

3.构建新理论:

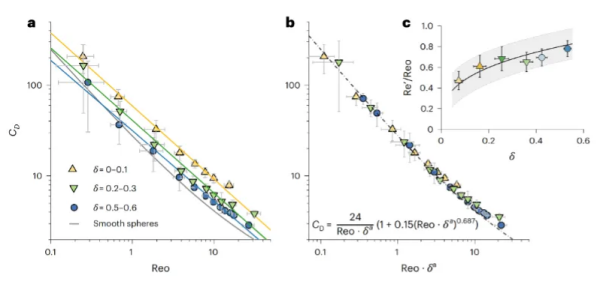

研究团队修正Schiller & Naumann经典拖曳力公式,构建了“微生物驱动细颗粒泥沙絮凝体结构–动力协同演化”的新理论(图3),将细颗粒泥沙运动的预测精度提升5倍,突破了传统方法难以量化絮凝体三维微观结构及其动态演化的拖曳力理论瓶颈。

图3 基于Schiller & Naumann经典拖拽力公式,构建“微生物驱动结构–动力协同演化”新理论

二、研究团队及资助

研究工作得到国家自然科学基金重点项目(长江水科学研究联合基金)“长江河口河势稳定性及人类驱动的转化机制研究”(U2040216),国家自然科学基金面上项目“潮沟网络的共性形态及形成机理”(42376168)和国家自然科学基金青年项目“南海东北部深海颗粒有机碳保存方式的微观研究”(42206059)等共同资助。

三、文献信息

Zhang, N., Li, H., Xu, F., Thompson, C., Townend, I., He, Q., Drag acting on suspended sediment increased by microbial colonization, Nature Geoscience (2025).

-

Nature Geoscience ,

2025 ,

: