乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。2018年3月15日,踏着一缕缕轻浪,中国科学院南海海洋所“实验3号”科考船由广州新洲码头基地启航,赴东印度洋海域执行“2018年国家自然科学基金委东印度洋共享航次”科考任务。参加本航次的船上科学家中,有来自华东师范大学河口海岸科学国家重点实验室的张经院士和他带领的五位研究生。

张经和他的学生们

本航次计划航时83天,航程约13000海里,设计综合站位100个。张经团队的任务是痕量元素表层及剖面采样、溶解态铅的含量、铅在该海域的分布、行为的因素及其源、汇分析。

痕量元素采样及现场处理对环境的洁净要求很高。为此,张经带领研究生在开航前近一周就抵达了“实验3号”科考船,亲自安排、参与物资装卸,又整理好实验室、安装仪器设备,确保准备工作万无一失。

很快,科考船驶入珠江虎门口。张经利用“实验3号”配套的走航装置,手把手指导研究生如何利用航次地理位置跨度大的优势,采集走航水样,测定质量控制范围内的化学参数,从而探究贯穿南海与东印度洋表层水域化学参数的变化,分析其影响因素。

与陆地相比,海上的科研操作更加困难和艰险。船上13家研究机构共35位科学家中,张经是唯一年过六旬但依旧坚持在第一线进行采样、过滤和分析工作的科学家。他晕船很严重,为了坚持不间断的采样和实验操作,他按时服下晕船药。晕船时,躺着都难受,更何况是需要集中精力的科考作业,而张经多年来,无论晕船到什么程度,都没有离开作业第一线,没有让科研工作受到任何影响。

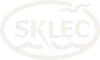

抵达大面站区域之后,每到一个站位,张经和他的学生立即开展作业。痕量元素表层采水要依靠人力将采水瓶及沉重的架子从水中拉起,同时需要紧贴船舷将身体伸出以防止采水瓶与船体有接触,这是项十分危险而辛苦的工作。

张经和学生们一起采集表层水

张经在实验室过滤水样

在每次作业前,张经都会严格叮嘱学生们佩戴规范安全保护装置,而他自己则永远站在最危险的地方,承担着最繁重的任务。全水深痕量元素采集一次历时差不多要花去十个小时,紧接着就是繁重的过滤任务。站位之间的航行期间,他们往往只能稍微休息一下,就又开始下一站的采样与过滤。赤道海区气温高、紫外线强烈,整个船体被晒成一块滚烫的铁板,一天暴晒下来,脱水或中暑极易发生。在烈日下,张经像风向标一样指引着、激励着年轻的海洋学家。

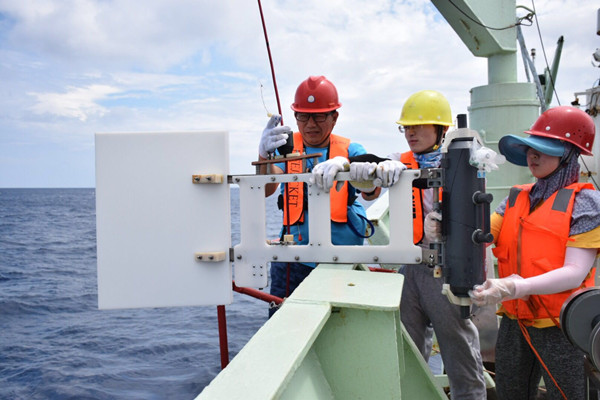

张经和学生痕量元素剖面采水

即使在自己作业任务的空隙,张经也总是不停歇地在甲板上忙碌,收放潜标、地质采样、生物拖网与多联网拖网,都可以看到他熟悉的身影。他以自己的行动,时刻影响着学生们,让他们在潜移默化中学会乐于助人,掌握更多的海上工作技能。

张经参与潜标回收作业

“实验3号”航行40天后停靠斯里兰卡海岸,补给燃油与食物,稍作调整之后又重新开始第二航段的作业任务,而张经和学生们也开始了新的征程。宽广的大海,壮美的日出,为海洋学家激发出探索未知的更大热情。