通过新实验法来探索底型形成过程与悬移质沉积物主导的磨蚀作用对底型改造的重要性

河流底形研究长久以来一直是河流动力地貌过程研究最为引人关注的课题。前人对于河床底型的研究,绝大多数着眼于冲积河流底型的形成和发展,较少有研究关注基岩河流底型的形成过程以及形成条件。这主要是由于天然基岩河床的侵蚀速率十分缓慢,对长时间的野外观测带来了无法克服的困难。其次,受到实验技术和条件的限制,前人研究尚未能找到最优的方法和材料进行室内实验室物理模拟工作,以研究基岩河床的侵蚀规律以及底形变化过程于机理。本研究在前人工作的基础上,通过多种尝试,突破固有思维,通过选取特殊粘土这一非类基岩脆性材料,运用水槽实验重现了基岩河道侵蚀的全过程,并再造了绝大多数的具有典型基岩侵蚀形态特征的小尺度底形。填补了前人此方面研究得空白。

Fig. 1. Schematic drawing of the current experimental setup of the hydraulic slurry flume. The dark area represents the clay bed with a tray that was lowered into position so that the top surface of the clay bed was flush with the surrounding false floor.

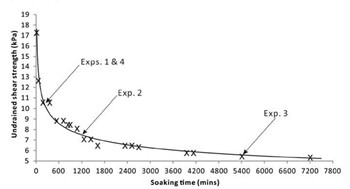

本研究工作,通过选取特殊的粘土进行物模实验模拟天然基岩河流底床,从而实现加快河床侵蚀速率以及加速底形形成和改造过程。通过调整实验底床的初始强度,我们分别选取了较强、中等、较弱三种初始强度的粘土运行了三轮水槽实验。进而观测到在含沙水流作用下的底床侵蚀过程,并进一步探索其中的规律与底床改造机制。这一系列实验成功重现了基岩河床底型的改造过程,并制造出一系列具有各种形态的典型基岩河道形态,包括窝穴、沟槽、沟纹等。几乎所有的实验结果都能在天然基岩河道中找到所对应的“镜像”。 通过对实验初始条件的控制,我们认识到,在当前实验环境中,当其它所有的影响因素,例如流速,坡降,水沙,悬沙浓度等,均得到控制的情况下,实验底床的初始不排水抗剪强度对不同底形的产生及发育,以及底形的丰富度起到了十分显著的作用。实验发现,虽然绝大多数小尺度底形在不同强度的实验底床上均能够被观测到。但通过统计发现,在中等强度底床能被模拟出来的底形丰富度最高。因此,我们认为中等强度底床是研究基岩底形形成的最优选择。

Fig. 2. Variation in undrained shear strength with soaking time. Positions of the initial undrained

shear strengths are shown for each experiment; Exps. 1 & 4: hard: 10.5 kPa; Exp. 2: medium: 7.5 kPa; Exp. 3: soft: 5.5 kPa.

shear strengths are shown for each experiment; Exps. 1 & 4: hard: 10.5 kPa; Exp. 2: medium: 7.5 kPa; Exp. 3: soft: 5.5 kPa.

此外,通过清水实验,我们发现,在没有悬浮泥沙参与的情况下,仅通过清水水压作用,无法造成底床侵蚀。因此,悬沙存在与否,在没有其他侵蚀机制参与的情况下,对实验河床是否能被侵蚀起到决定性作用。此外,我们也再次验证了基岩底床的改造并不主要取决于床沙质侵蚀。悬移质对底形的侵蚀改造作用也不可忽视。 综上所述,本研究工作实现了通过物模手段来重现基岩河床侵蚀改造,并对影响侵蚀过程的主要影响因素进行初步探索。本工作的主要贡献在于:(1)强调了悬移质对基岩河床改造的重要性;(2)认识到基岩河床底型的形成很有可能是单一机制,例如磨蚀,引起的,而非必须同时具备多种机制共同作用;(3)填补前人未能实验通过物理模拟大规模形成不同形态的小尺度基岩底形的空白;(4)为今后研究基岩河床侵蚀过程提供了新的方法。虽然我们的工作还有很多局限性,例如在尺度和数量级控制方面与天然基岩河流还有一定的出入,但已经为未来研究打下了坚实的基础,并给我们留下了很大空间,开展进一步研究。

相关成果在Geomorphology上发表,全文见: